广播剧的高收益是真的么?文化产业到底该跟谁赚钱

- 2024-06-21 00:02

- 网络

最近我们 “一路听天下官方“ 和朱国勇老师收到不少粉丝朋友的私信提问:

听说了某些平台/个人推荐广播剧,说广播剧是个大热的新模式,“前景”和“钱景”都很可观,所以广播剧的市场前景到底怎么样?能不能在文化市场分一杯羹?

首先,这个问题是个好问题,说明咱们的粉丝朋友认知都已经很高了,已经具备了很高水平的辨识能力。那么在聊这个问题之前,我们先理解一句话:对于一个非品牌化的公司来说,你在惦记对方产品未来收益的时候,他一定是在惦记你的本金。

—— 广播剧两问 ——

Q1:广播剧到底是不是文化产业里的新模式?

首先,广播剧它本身是个老东西,它不是一个新物种。

几十年前,那时候家里还没有电视的时候,大家听的就是广播。平常放点新闻,评书,广播剧啥的。那时候的广播剧就和咱们现在的电影剪辑切片一样,有旁白,多个角色的声音。只不过随着咱们媒体形式的多样发展,现在的广播剧多数都是由专门的组织制作并拿去评奖了。

所以我们可以得出结论:所谓大热的广播剧新模式就是“老酒换新瓶”,重新包装了一下而已。

Q2:广播剧到底能不能赚钱?

首先,广播剧和电视剧,电影,有声书差不多,是肯定可以赚钱的。但是咱们从文化产业赚钱的底层逻辑出发,所谓广播剧的“新模式”并不会对赚钱起到决定性作用。

那么,文化产业赚钱的底层逻辑是什么呢?

简单概括就是四个字:“头部效应”。

文化产业的几大类目创作形式都差不多,都得先有个剧本,然后去找演员,找团队,还要去做一些音乐后期的合成。今天文化产业的市场特点,它一定是一个头部效应,不是头部的话就很难挣到钱。参考一下你知道的,平常能刷到的电影和电视剧,基本都是各大圈子搏杀出来的“头部花魁”。那些不怎么出名的,连被市场看到的机会可能都没有,更别提赚钱了。

说到这里有些人就要问了,既然你们能知道什么是头部作品,为啥不找一堆编剧写手,自己去创造呢?

这样行不行?理论上是可行的。

但是对企业来说风险特别大,能成功跑出来一部好作品的概率不到万分之一,也就是整个团队通宵达旦创作一万部作品都不见得能有一部赚钱的。相信没有一个用户会愿意陪着这样的企业去刮彩票。

所以,我们做文化产业的逻辑是——“去发现流行而不是创造流行”。比如在行业里有一家做出版发行做的不错的公司——“读客”。每年的利润都很不错,上市首日股价就翻了19倍,旗下出过很多叫好又叫座的爆款书籍,他是怎么做到的呢?

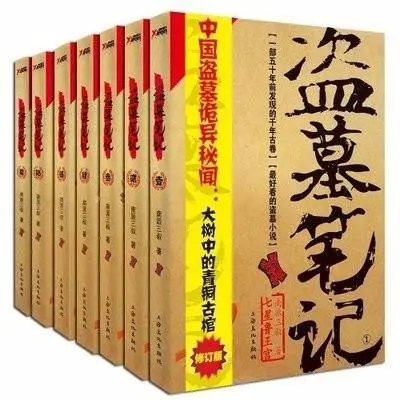

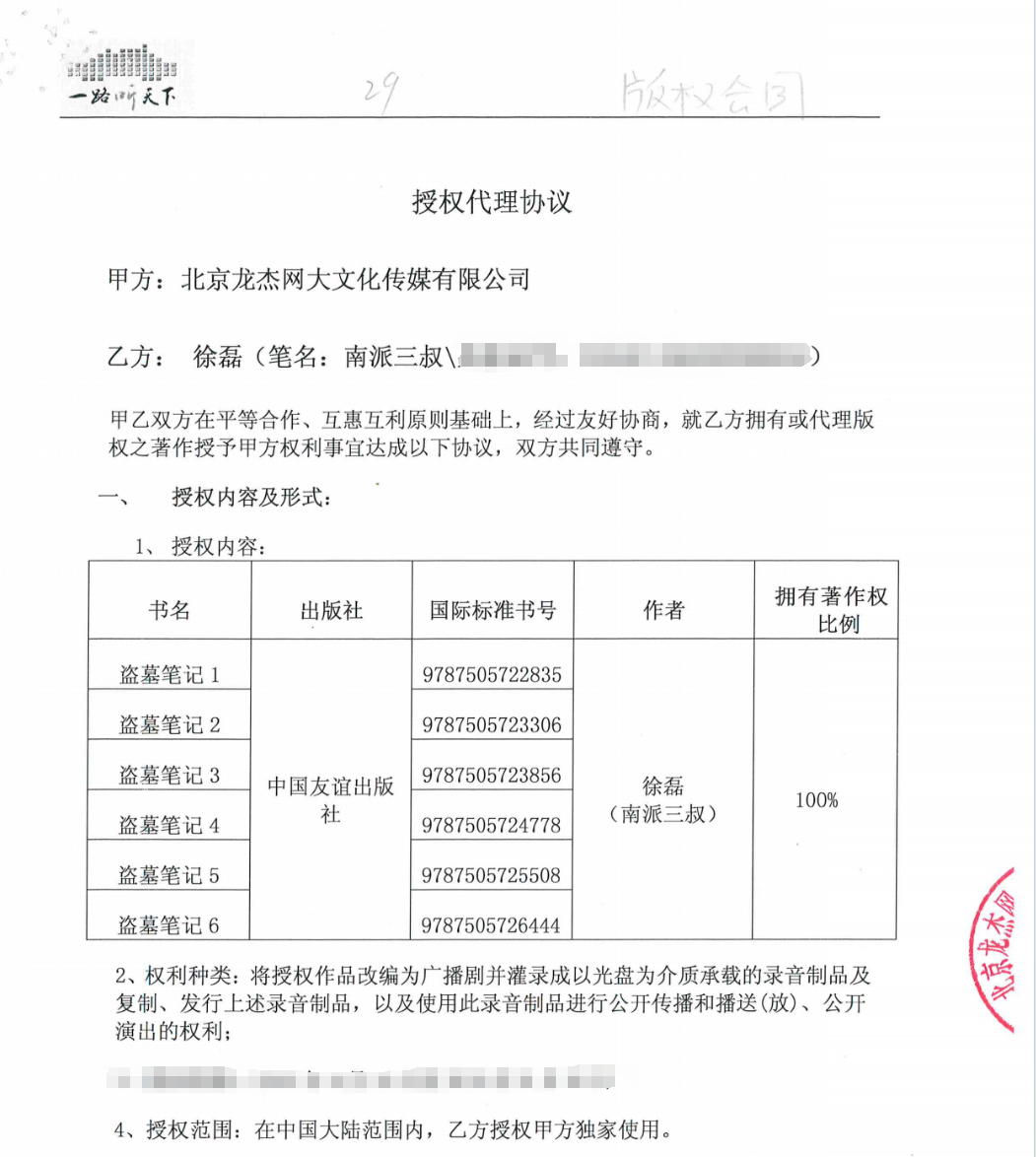

他就是通过整理分析各大平台的数据排行榜,去找那些已经在网文市场里做的不错的头部作品。然后直接联系作者花高价把它买来,再去出版发行,这样就大大的降低了风险。包括我们也是这样,例如当年“盗墓热”势头正盛的时候,市面上的盗墓题材作品层出不穷,但是我们当机立断,第一时间就花了很大的价钱买下了南派三叔的《盗墓笔记》。

用大家都听过的一句话概况就是:贵的东西,它唯一的缺点就是贵。

所以,广播剧是可以赚钱的,不过只有头部的作品能赚钱,跟它所谓的“新模式”一点关系也没有。

—— 文化产业跟谁挣钱 ——

在解决“广播剧”的问题以后,现在再想想咱们开头说过的那句话——

“对于一个非品牌化的公司来说,你在惦记对方产品未来收益的时候,他一定是在惦记你的本金。“

文化产业现在是一个高增长时代,但是高增长的另一面,就是高风险,这是一定存在的。

按照我们19年积累下来的一个经验,文化产业想要赚钱,想要避免高风险,一定要选择相信 “市场的力量”。而文化市场能够持续发展的根本,其实就是对于人性的挖掘。人性变化实际上是很复杂的,它是需要经过市场穿越周期去检验的,不是十几个人拍脑袋,觉得好就是好的。你看这两年,影视市场很火,但那些能赚到钱,能大火的作品,都是在原来的文字市场就很牛很抗打的,这里面才会出机会。

所以说,现在如果谁去搞个原创,玩的新概念,不管是电影、电视剧、还是广播剧大概率都是在害人,这里面99% 的作品都会亏钱。所以这也就解释了,为什么中国电影、电视剧只有头部的 1% 和 2% 才能挣到钱。

我们公司成立了19年,从大家还习惯于不花钱看演出的时候,我们就在做文化产业的事。在这 19 年当中,我们之所以能够和客户一起长期挣钱,是因为我们从来都不做第一个在市场中吃螃蟹的人。我们只选择头部,只去发现流量,只有那些在网文市场已经杀出来的作品,被市场反复验证过的,我们才会去签约他,才会再把它变成声音类的作品。

所以,不管是单播、多播、还是广播剧,这个形式从来都不重要,重要的是它源头上,是不是已经被验证过的东西。如果没有,仅靠机构或个人的一己之力,即使制作再精良,推广力度再大,这都没有实际作用,这都不能让文化产业里的广大参与者真正赚到钱。

最后,我们想对一直选择相信朱国勇老师和一路听天下的粉丝朋友说:现在的经济环境很复杂,所以一个长期存在的品牌底蕴在这时候就显得格外重要。特别是对于文化产业这个收益与风险并存的行业来说,千万要选择相信品牌的力量,不要因为一个刻意包装的“概念”,几页天花乱坠的PPT,远超于市场行情的高收益就被忽悠了。

千万别忘了,对于一个非品牌化的公司来说,你在惦记对方产品未来收益的时候,他一定是在惦记你的本金。

本文地址:http://www.whxw.net/qita/51.html

力诚亮相FBIF食品创新展,多款食品“破卷出新”

2024年6月25日—27日,第十届FBIF食品创新展在国家会展中心(上海)举办。 力城携多款新品亮相 作为国内领先鳕鱼肠生产企业,力诚食品携多款新品亮相本届FBIF食品创新展。在D203展位上人头攒动,前来试吃、洽谈的人络绎不绝,

刚刚

力诚亮相FBIF食品创新展,多款食品“破卷出新”

2024年6月25日—27日,第十届FBIF食品创新展在国家会展中心(上海)举办。 力城携多款新品亮相 作为国内领先鳕鱼肠生产企业,力诚食品携多款新品亮相本届FBIF食品创新展。在D203展位上人头攒动,前来试吃、洽谈的人络绎不绝,

刚刚

广播剧的高收益是真的么?文化产业到底该跟谁赚钱

最近我们 “一路听天下官方“ 和朱国勇老师收到不少粉丝朋友的私信提问: 听说了某些平台/个人推荐广播剧,说广播剧是个大热的新模式,“前景”和“钱景”都很可观,所以广播剧的市场前景到底怎么样?能不能在文化市场分一杯羹

6天前

广播剧的高收益是真的么?文化产业到底该跟谁赚钱

最近我们 “一路听天下官方“ 和朱国勇老师收到不少粉丝朋友的私信提问: 听说了某些平台/个人推荐广播剧,说广播剧是个大热的新模式,“前景”和“钱景”都很可观,所以广播剧的市场前景到底怎么样?能不能在文化市场分一杯羹

6天前

法语原版音乐剧《诺亚方舟》亚洲首轮巡演杭州站震撼出演

唱响浙江省人民大会堂“中法作为两个有独立自主精神的大国,在历史长河的每一次相遇都能迸发出巨大能量,影响世界行进方向。”2024年恰逢中法两国建交一甲子,中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互

10天前

法语原版音乐剧《诺亚方舟》亚洲首轮巡演杭州站震撼出演

唱响浙江省人民大会堂“中法作为两个有独立自主精神的大国,在历史长河的每一次相遇都能迸发出巨大能量,影响世界行进方向。”2024年恰逢中法两国建交一甲子,中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互

10天前

中国传统文化艺术系列阅赏会,珍惜人间好时光,莫负朗朗读书时

为弘扬传统文化增益深圳文艺建设,提升市民的文化素养和审美水平,增强对中国传统文化艺术的认同感和归属感;推广中华传统文化艺术发展,响应“全民阅读典范城市推广计划”,深圳市太阳山艺术中心自 2023 年起至今陆续举

19天前

中国传统文化艺术系列阅赏会,珍惜人间好时光,莫负朗朗读书时

为弘扬传统文化增益深圳文艺建设,提升市民的文化素养和审美水平,增强对中国传统文化艺术的认同感和归属感;推广中华传统文化艺术发展,响应“全民阅读典范城市推广计划”,深圳市太阳山艺术中心自 2023 年起至今陆续举

19天前

品牌策划

BRAND 舍利子的历以及由来?舍利在人间及现状?

舍利子的历以及由来?舍利在人间及现状? 【谁留下史上第一颗舍利子?] 凡佛教徒大抵认为第一颗舍利子出现在二千六百年前,在印度拘夷城中释迦牟尼涅槃荼毗后。 释迦牟尼既被认定是佛教始祖(释迦牟尼本人并无此想法),自然

舍利子的历以及由来?舍利在人间及现状?

舍利子的历以及由来?舍利在人间及现状? 【谁留下史上第一颗舍利子?] 凡佛教徒大抵认为第一颗舍利子出现在二千六百年前,在印度拘夷城中释迦牟尼涅槃荼毗后。 释迦牟尼既被认定是佛教始祖(释迦牟尼本人并无此想法),自然

艺术携手科学 当代引领未来——第二届光明室内乐音乐作品展演即将启幕

将艺术之花植于创新的科学土壤,用当代音乐作品叩响未来创作之门。2024年5月27日-28日,由深圳市光明区宣传文化事业发展专项资金资助,中共深圳市光明区委宣传部、光明区文化广电旅游体育局联合主办,香港中文大学(深圳)

艺术携手科学 当代引领未来——第二届光明室内乐音乐作品展演即将启幕

将艺术之花植于创新的科学土壤,用当代音乐作品叩响未来创作之门。2024年5月27日-28日,由深圳市光明区宣传文化事业发展专项资金资助,中共深圳市光明区委宣传部、光明区文化广电旅游体育局联合主办,香港中文大学(深圳)

肖桂云:上汽大众杯澳涞坞短片大赛支持热爱电影的年轻人拍短片

老艺术家肖桂云说,电影的魅力会吸引一批又一批年轻人,向往成为电影人,作为中国的老导演,我支持热爱电影的年轻人利用自己的能力去拍短片,为理想奉献自己的能力。首届上汽大众杯全球青年短片大赛由澳涞坞电影工作者

肖桂云:上汽大众杯澳涞坞短片大赛支持热爱电影的年轻人拍短片

老艺术家肖桂云说,电影的魅力会吸引一批又一批年轻人,向往成为电影人,作为中国的老导演,我支持热爱电影的年轻人利用自己的能力去拍短片,为理想奉献自己的能力。首届上汽大众杯全球青年短片大赛由澳涞坞电影工作者